木のおもちゃコラム

日本におけるままごと遊びの歴史

「ままごと」という呼び方は、「飯事(ままごと)」「まねごと」から来ています。

子どもが大人の世界を模倣する遊びであり、長い歴史を持っています。

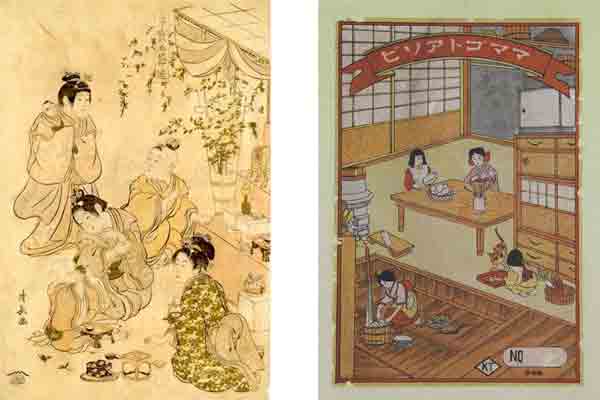

その起源は平安時代まで遡るとも言われていますが、江戸時代には木製のものや焼き物や挽き物細工などでミニチュアの台所道具や家財道具などが作られ、子どもの遊びとして定着しました。

江戸時代のままごと遊びは、主に木材や竹などの自然素材を使って作られたおもちゃを用いて行われていました。子供たちは家族や友人と一緒に、家事や料理を模倣し、お店屋さんやお茶屋さんを遊んだり、おままごと遊びを楽しんだりしていました。

近代に入ると、おもちゃの製造技術が進化し、よりリアルなままごとおもちゃが登場しました。特に20世紀初頭からは、木製のままごとキッチンセットや食材のおもちゃが市販され、広く子供たちに愛されるようになりました。

日本のままごと遊びは、子供たちの日常生活や文化を反映しており、地域ごとに独自の特色を持っていました。例えば、地域の伝統料理や行事を模倣するままごと遊びがあり、地域の文化を子供たちに伝える手段としても機能していました。

現代の日本においても、ままごと遊びは根強い人気を持ち続けています。さまざまな素材やデザインのままごとおもちゃが市場に出回っており、子供たちの想像力や創造力を刺激する教育的な遊びとして、また家族や友人とのコミュニケーションを楽しむ手段として重要な役割を果たしています。

また、環境に配慮した木製のままごとおもちゃやエコフレンドリーな素材を使用する製品も増えており、持続可能な遊びとしての重要性が高まっています。

子供たちの発達や教育に寄与する大切な遊びとして、ままごと遊びは今後も重要性を持ち続けるでしょう。

ポプリの森では、たとえこのデジタル化社会がさらに進んでも、昔ながらのままごと遊びを残していきたいと強く願っており、微力ながら当店もアナログな木のおもちゃをこれからも取り扱い、皆様にご紹介し続けていきたいと考えております。

【 関連ページ 】➡ ごっこ遊びの木のおもちゃ

「名入れ」への当店の考え

「名入れはしていますか?」

お客様から名入れについてよく聞かれます。

レーザー彫刻やウッドバーニングという手法で名入れを入れるのが一般的です。

贈り物に名前やメッセージなどを彫刻をすることによって、特別感を演出することができ、贈り主の思いや気持ちがより深く伝わりますよね。

贈り先のお子さんにとってもご家族にとっても思い出に残るモノになることでしょう。

子どもの成長はすごく早いものです。

出産祝いで赤ちゃん用品をプレゼントしても、成長すると使わなくなりますよね。

お子さんの成長に伴いそのおもちゃの役目が終わった場合、みなさんはどうしますか?

下のご兄弟やいとこなどがいれば、お下がりとして与えるのもいいでしょう。

またご近所のお子さんやご友人に適齢のお子さんがいれば、譲るということもできますね。

もしくは、リサイクルショップで売ったり、メルカリやヤフオクなどに出品して他のお子さんに使ってもらうということもできますよね。

【 関連ページ 】➡ 不要になったおもちゃのその後

でも、がっつり名前や生年月日が彫刻されているようなモノをご近所さんは気持ちよく受け取ってくれるでしょうか。

リサイクルショップで高値が付くでしょうか。そもそも買い取ってくれるでしょうか。

兄弟やいとこにお下がりする分には問題ないと思いますが、他人さんに譲ったり売ったりすることを考えると、名入れ自体が足かせになるのではないでしょうか。

また、プライバシーの問題も考えられます。

「木のおもちゃ」は順応性の高い玩具です。

使わなくなったら捨てるのではなく、それを必要としているほかの誰かにまわすことで、渡す側、受け取る側がWin-Winの関係になると思います。

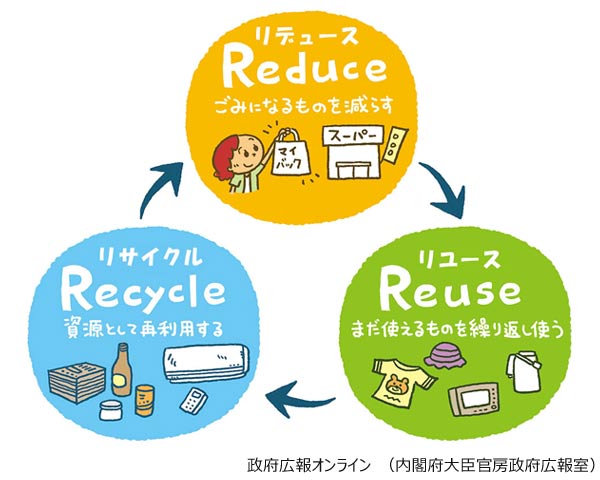

また身近にできるSDGsとして、なるべく捨てないことで環境に配慮し、地球にも優しい取り組みだと言えます。

SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」とは、限りある地球の資源を守るため、持続可能な生産と消費のバランスを形成することを示した目標です。

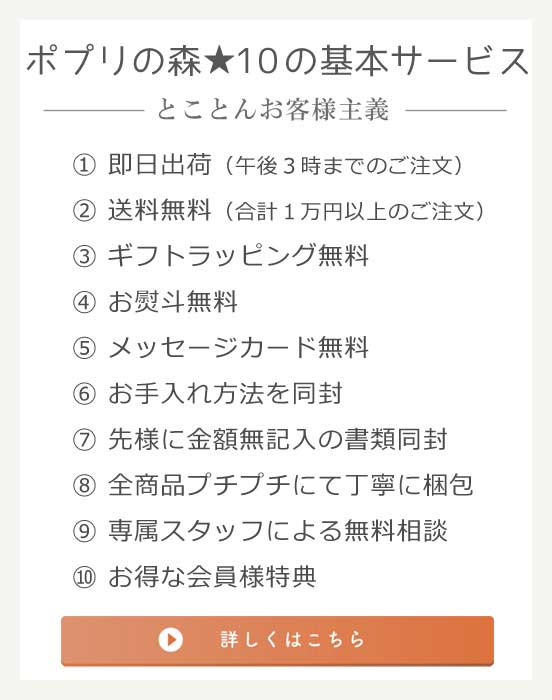

製品や素材を高い価値のまま循環させる循環型社会の実現に少しでも寄与できるよう、当店では名入れを行っておりません。

当店のお客様には使わなくなった木のおもちゃをぜひとも「Reuse(リユース)」して頂ければという思いです。

名入れをご希望されているお客様には申し訳ございませんが、ご理解いただければ幸いでございます。

ヒノキの樹液(ヤニ)ってすごい

当店では無塗装の天然ひのきを使った製品を取り扱っております。

非常に香り高く、癒し効果たっぷりのヒノキ材ですが、写真のようにひのき特有の樹脂であるヤニが出ることがあります。

温度や湿度の上昇に伴って、木の中で固まっていた樹脂が溶け出し、木の表面に表れます。

個体差もありますが、ヤニが出るということは抗菌成分である「ヒノキチオール」をたっぷり含んでいる証です。

▼「ヒノキチオール」には、様々な効能が存在します。

・香り: ヒノキチオールには、ひのきの特有の爽やかな香りで、多くの人にとってリラックス効果があり、風呂やアロマテラピーなどで使用されることもあります。

・抗菌・抗カビ効果: ヒノキチオールは、強力な抗菌作用を持っています。これにより、ひのきの木材やひのき製品には抗菌・抗カビ効果があり、湿度の高い環境や水回りの製品として好まれます。

・抗酸化作用: ヒノキチオールは、抗酸化物質としても知られています。これは、体内の酸化ストレスから細胞を保護し、健康をサポートする役割を果たします。

綺麗な木目にヤニが表出すると色が変わり、見た目には美しいとは言えないかもしれません。

ですが、「ヤニが出る=良い木材」であるという証拠です。

人体に害はありませんのでご安心してお使い頂けます。

ベタつきや見た目が気になる場合は、無水エタノールを含ませた布で、気になる箇所を拭き取るとだいぶ綺麗にはなります。

拭き取った後は、直射日光の当たらない場所で自然乾燥させてください。

また、無水エタノールは、乾燥していればお子さまが舐めても問題ありません。

ですが、拭き取ると香り成分も落ちるので、香りを楽しみたい場合は拭き取らず、自然そのままの状態でお楽しみ頂ければと思います。

お熨斗って付けた方が良いの?

「お熨斗は付けた方がいいの?」というお客様からのご質問を良く頂戴致します🎁

日本の文化で、贈り物に熨斗(のし)をつけることが一般的です。

熨斗の歴史は古く、日本の奈良時代にさかのぼることができます。

当時は、衣服などを縫う際に生地を整えるために、縫い針で生地を刺して整える「縫いのし」という作業がありました。

この「のし」という言葉が、後に贈り物を包む紙にも使われるようになり、熨斗の起源となりました。

平安時代になると、贈答文化が発展し、贈り物に「のし」を添える習慣が広まりました。

当時は、熨斗という言葉は使われていませんでしたが、のしの形は現在とほぼ同じでした。

江戸時代に入ると、熨斗の種類が増え、贈り物によって適切な熨斗を使うようになりました。

また、熨斗には「紅白(こうびゃく)」と呼ばれる、赤い紙と白い紙を組み合わせたものが登場し、現在でもお祝いの場で使われる熨斗の代表的な形となりました。

現代では、熨斗の種類も多様化し、贈り物によって適切な熨斗を選ぶことが一般的になっています。

また、熨斗の意味や使い方についても、地域や年代によって異なることがありますが、贈り物に添える熨斗という文化は、現代でも大切に守られています。

御祝、御出産御祝、お誕生日祝い、内祝い、快気祝い、ご入学ご入園祝い、初節句御祝い... などなど

熨斗の表書きも様々で色々なお祝いのシーンに利用されています。

当店でもお熨斗をご希望のお客様には無料でお付けさせて頂いております。

ショッピングカート内でお熨斗を選べる項目がございますのでご指定下さい。

またお熨斗に載せるお名前も「備考欄」にてご指定頂けます。

是非ご利用くださいませ!

「お熨斗は付けた方がいいの?」という質問のお答えですが、

当店の見解では、、、

「どっちでもいい」です。。。笑😝

ただ、お熨斗を付けた方がカチッとしますよね、感覚的に。

なので目上の人への贈り物には付けた方が良いかもしれません。

当店ではお電話でも贈り物のご相談に応じております。

お熨斗についてもわからないことがございましたら、ご連絡下さい😄✌

【 関連ページ 】➡ ギフトラッピング

不要になったおもちゃのその後

「木のおもちゃは生きています」

みなさんは、使わなくなったおもちゃをどのようになされているでしょうか。

木のおもちゃはきちんと手入れをすれば長く遊べますが、お子さんの成長に伴いその役目を終え、押し入れの中や倉庫の中にしまい込まれ、日の目を見る機会がなくなりますよね。

兄弟やいとこなどいればその子に譲ったり、また友人や近所の知り合いに適齢のお子さんがいれば、そのおもちゃを譲ることで、自分の子供や孫に買った思い入れのあるおもちゃも再び日の目を見ることができますよね。

「木のおもちゃ」は壊れにくく息の長いおもちゃです。

たとえ壊れても多少の破損であればご自身で補修することも可能です。

親から子に、子から孫に、木のおもちゃを代々受け継がれるケースもあります。

ですが電子ゲームや流行りのおもちゃなど大半のおもちゃはそうはいきません。

壊れても自分では修理できない場合がほとんどで、そのまま廃棄される運命がほとんどです。

そう考えると、「木のおもちゃ」はシンプルがゆえに飽きられることも少なく、とても順応性の高いおもちゃだと言えます。

とはいえ上記で示したように、そのおもちゃで遊ぶ適齢のお子さんが周りにいない場合、おもちゃの末路はどうなるのでしょうか。

木のおもちゃを販売する身分として『捨てる』という選択はみなさまに取って頂きたくないのが本音です。

それでは、その他の処分方法はどのようなものがあるのでしょうか。

「売る」

インターネット上のオークションサイトやフリマアプリを利用したり、フリーマーケットやバザーで直接販売する。

「あげる」

近所の保育園や幼稚園、児童館などに寄付することもできます。事前に連絡を取り、受け入れてもらえるか確認しましょう。

「リサイクル」

地域のリサイクルセンターや廃品回収業者に回収してもらい、資源として生まれ変わらせてもらう。

「寄付する」

おもちゃを寄付することで、他の子供たちや困っている家庭、恵まれない国や地域の人々に喜びを与えることができます。

地域のチャリティ団体や社会福祉施設、児童養護施設など、おもちゃの寄付を受け付けていれば持参します。

分からない場合は、下記のようなNPOや団体がリユースの手助けをしてくれます。

▼特定非営利活動法人おもちゃバンク

https://toy-bank.org/

▼いいことシップ(一般社団法人いいことファーム)

https://eco-to-ship.jp/

▼特定非営利活動法人国際子供友好協会

http://npo-icfa.org/profile.html

▼NPO法人ワールドギフト

https://world--gift.com/buppin.html

お子さんには目いっぱい遊んで楽しんでもらい、成長に伴い使わなくなったとしても廃棄することなく、受け継いでくれる先を探して、そのおもちゃを必要としている次のお子さんにバトンを繋ぐということをして頂けると、木のおもちゃ販売業者として、また木のおもちゃを製作している全ての人々にとっても大変喜ばしい事であります。

その行為は、とてもエコな取り組みであり『SDGs』や『3R』にも繋がり、とても地球に優しいことです。

木のおもちゃは生きています